검찰개혁이 20년 이상 추진돼 왔으나 아직도 이뤄지지 못한 것은 그만큼 지난한 과제임을 방증한다. 고위공직자비리수사처와 수사권 조정 등을 공약한 문재인 정부는 조만간 개혁 추진에 나설 것으로 예상된다. 그러나 제도적 개혁은 과거 적폐 청산과 조직문화 쇄신이 병행될 때 제대로 효과를 거둘 수 있다.

문무일 검찰총장 후보자가 “부패한 공직자는 국가와 국민, 조직의 적”이라며 개혁 의지를 내비친 데 이어 최근 박성재 서울고검장의 사퇴의 변도 눈길을 끈다. 박 고검장은 지난 7일 “외부에서는 검사들을 출세에 영혼을 판 사람으로, 보직과 승진이라는 미끼와 당근으로 조종이 되는 사람이라고 보고 있는 듯하다”며 검찰 조직의 자성을 촉구하는 글을 올렸다. 오랜만에 보는 검찰 간부의 성찰적 고뇌가 담긴 퇴임사로 평가한다.이런 점에서 보면 최근 서울중앙지법 민사37부의 유서대필 조작사건 손해배상 판결은 매우 유감스럽다. 이 사건은 정치적 위기에 몰린 정권의 주문에 검찰이 앞장서 사건을 조작한 대표적 사례로 꼽힌다. 검찰은 강기훈씨에게 유리한 자료를 입수하고도 압수목록에 기재조차 않고 서랍에 처박아 결국 24년이나 억울한 누명을 쓰게 만들었다. 2015년 대법원이 재심에서 무죄를 선고했으나 법원은 결국 국가와 문서감정인의 손해배상 책임만 인정했을 뿐 수사를 지휘한 검사들의 책임은 시효 종결을 이유로 묻지 않았다. 대법원 판례의 한계도 있겠으나 검사의 피의사실 공표와 폭행·폭언 등 불법행위를 인정하고도 시효를 이유로 배척한 것은 동의하기 어렵다.‘박근혜 청와대’가 우병우 민정수석을 앞세워 ‘검찰농단’을 자행할 수 있었던 데는 검사들의 책임을 묻지 않아온 나쁜 선례의 탓이 크다. 사건을 왜곡·조작한 검사에게는 끝까지 민형사상의 책임도 묻는다는 교훈을 남겨야 이런 일이 되풀이되지 않는다.[장도리]2017년 7월 10일

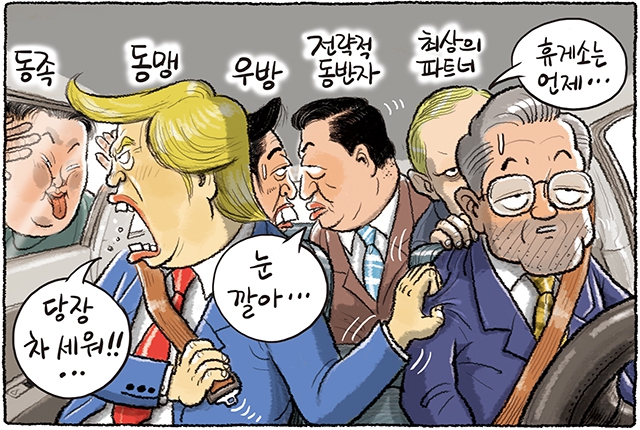

![[장도리]2017년 7월 10일](http://img.khan.co.kr/news/2017/07/09/201707105252.jpg)

[김용민의 그림마당]2017년 7월 10일

7월 10일 한겨레 그림판

[국민만평-서민호 화백] 차암~ 힘든 대한민국…

![[국민만평-서민호 화백] 차암~ 힘든 대한민국… 기사의 사진](http://image.kmib.co.kr/online_image/2017/0709/201707092002_30140923780462_1.jpg)

[경인만평 이공명 2017년 7월 10일자]위기의 국민의당

[경기만평] 제보조작 파문… 발좀 들어보슈...

최민의 시사만평 - 개도 개 나름

추워

[새전북만평-정윤성]잠 못이루는 밤...열대야...

[한겨레 사설] ‘유서대필 조작’ 사건 검사들에게 책임 못 묻다니

[사설]취임 두 달간 실종된 협치, 문 대통령이 나서라

문재인 대통령이 주요 20개국(G20) 정상회의 일정을 마치고 10일 새벽 귀국한다. 다자외교 데뷔는 성공적이었다는 평가가 나오지만 귀국하는 발걸음은 무거웠을 것이다. 국내 정국은 장관 인사와 추가경정예산안 등 시급한 현안들이 뒤엉킨 채 좀처럼 돌파구를 찾지 못하고 있기 때문이다. 야3당은 송영무 국방·조대엽 고용노동부 장관 후보자 임명을 강행할 경우 국회 보이콧을 지속하겠다는 입장이다. 반면에 청와대는 두 후보자에 대한 인사청문보고서를 10일까지 재송부해줄 것을 요청해 놓은 상태다. 재송부 기한을 넘기면 임명을 강행할 태세다. 만일 문 대통령이 청문보고서 채택 시한 이후 두 후보자를 임명한다면 7월 국회는 표류하고 여야의 강 대 강 대치도 심화될 수밖에 없다.

야3당은 각기 복잡한 내부 사정이 있다. ‘강한 야당’을 표방하는 자유한국당은 요지부동이고, 국민의당은 여당 대표의 ‘머리 자르기’ 발언에 분노를 숨기지 않고 있다. 그렇다 하더라도 정부가 제출한 예산안을 놓고 논의 자체를 거부하거나 대여 협상 수단으로 연계하는 것은 온당치 않다. 새 정부가 속히 조각을 마무리하고 국가 현안에 대응할 수 있도록 협조할 것은 협조하는 합리적 리더십이 절실히 요구된다.

여야가 출구전략을 찾지 못한 채 대치 국면을 이어가고 있는 데는 청와대와 여당의 미숙함을 지적하지 않을 수 없다. 문재인 정부는 여소야대 상황에서 출범했다. 대통령의 국정운영은 입법이 돼야 가능하고, 원활한 입법을 위해서는 야당과의 협치가 필수적이다. 문 대통령은 취임사에서 “5년 내내 야당과 대화하고 소통하고 타협하고 협력하는 자세로 임하겠다”고 했다. 누누이 협치를 강조해왔지만, 정작 현실에선 그만큼 노력하고 있는지 의문이다. 이런 식이라면 문 대통령이 귀국 후 G20 정상회의 성과 설명회를 빌려 야당과 한자리에 앉는다 하더라도 협조를 기대하긴 어려울 것이다.

여당도 답답하긴 마찬가지다. 문 대통령은 후보 시절 “집권하면 문재인 정부가 아닌 더불어민주당 정부를 만들겠다”고 여러 차례 밝힌 바 있다. 과거 정권에서 청와대는 일방적으로 지시를 내리고, 여당은 거수기 역할에 급급했던 실패 사례가 영향을 미쳤을 것이다. 그렇다면 여당인 민주당에 더 큰 권한을 주고 더 많은 역할을 주문해야 한다. 지금처럼 여당이 대야 협상은커녕 야당 비판에만 몰두해선 협치가 이뤄질 수 없다. 진정한 협치는 자신의 주장만을 고집할 것이 아니라 대승적 차원에서 양보할 것은 양보하는 포용력이 우선되어야 가능하다. 문 대통령과 민주당은 먼저 소통하고 양보하는 자세를 보여야 한다.

'세상만평' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 시사만평(8.25)|♥,·´″```°³♡시사만평 (0) | 2017.08.26 |

|---|---|

| [스크랩] [신문] 시사만평보기-[2017년7월20일 목요일] (0) | 2017.07.20 |

| [스크랩] [신문] 시사만평보기-[2017년4월3일 월요일] (0) | 2017.04.04 |

| [스크랩] [신문] 시사만평보기-[2017년2월22일 수요일] (0) | 2017.02.24 |

| [스크랩] [신문] 시사만평보기-[2017년2월20일 월요일 (0) | 2017.02.21 |

![[김용민의 그림마당]2017년 7월 10일](http://img.khan.co.kr/news/2017/07/09/201707109292.jpg)